29 décembre 2010 à 12h51

Par Nicolas Michel

En marge du festival Étonnants Voyageurs où il était l’un des invités d’honneur, l’écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane a analysé pour Jeuneafrique.com, les multiples problèmes qui endiguent l’envol du continent africain. Interview.

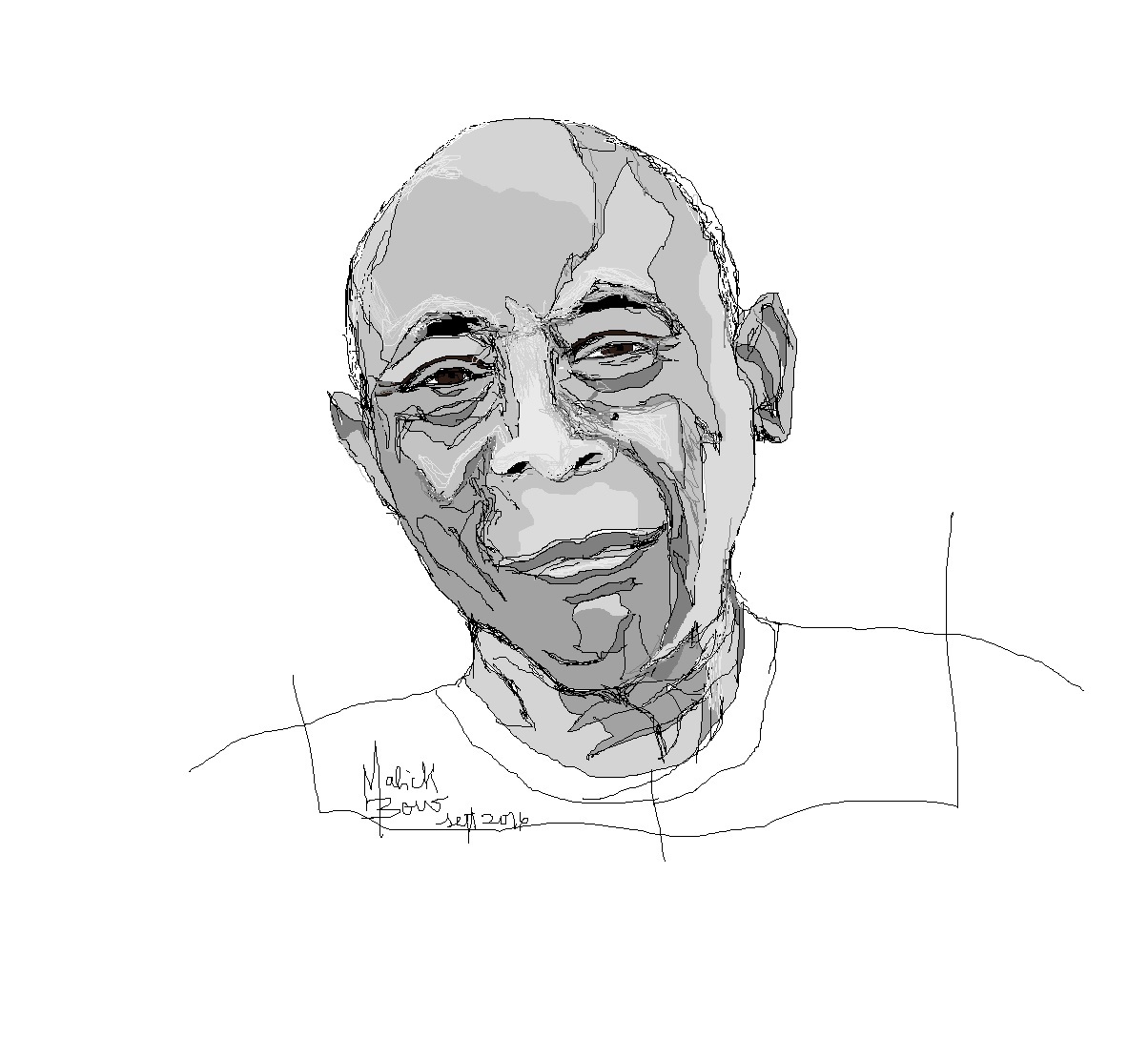

Le costume est sobre, parfaitement coupé. L’allure énergique ne trahit pas les 82 années d’une vie bien remplie. Le visage laisse deviner une certaine sérénité. Concentré, attentif, l’homme politique et écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane apprécie la palabre. Invité à Bamako (Mali) à l’occasion du festival Étonnants Voyageurs, il parle à tous : confrères auteurs, écoliers, journalistes, rappeurs, etc.

Sa réputation le précède : rares sont ceux qui n’ont pas lu son chef-d’œuvre sur la colonisation, L’Aventure ambiguë. Plus rares encore ceux qui ne se seraient pas reconnus dans la figure de son jeune héros, Samba Diallo, déchiré entre deux mondes antagonistes. Mais Cheikh Hamidou Kane ne vit pas les yeux tournés vers un passé poussiéreux : indécrottable optimiste, il reste le farouche défenseur d’une Afrique unie qui saurait utiliser les enseignements de ses propres traditions, de son histoire, pour trouver sa voie.

Cheikh Hamidou Kane, entouré de lycéens au festival Étonnants Voyageurs, le 25 novembre à Bamako.

© Nicolas Michel pour J.A.

Jeune Afrique : Vous venez de visiter une école de Bamako. Un professeur admiratif vous a déclaré : « Je croyais que vous étiez malien ! »…

Cheikh Hamidou Kane : Cette remarque m’a fait chaud au cœur. Je l’ai entendue souvent en Afrique, mais aussi en dehors du continent. En 1983, à Istanbul, des Turcs m’ont déclaré : « On dirait que vous avez écrit L’Aventure ambiguë pour nous. Nous sommes musulmans sans être Arabes et Européens sans être reliés à l’Europe. »

Vous avez aujourd’hui 82 ans… et vous êtes reconnu dans le monde pour deux livres.

J’ai écrit L’Aventure ambiguë pour évoquer les 30 dernières années de la colonisation. Les gardiens du temple porte sur les 30 premières années de l’indépendance. Il s’agissait dans les deux cas de témoigner sur le devenir de l’Afrique. Je suis plus un témoin qu’un écrivain.

La question centrale de votre premier roman porte sur l’opportunité et le risque, pour un Africain, d’aller étudier à l’école des Blancs. Est-ce toujours d’actualité ?

Même si certaines questions ne se posent plus avec autant d’acuité, celle de l’ouverture de l’homme africain à l’homme blanc du Nord – qui est souvent l’ancien colonisateur – continue de se poser. Pour apprendre de l’autre, est-on condamné à perdre ce que l’on est ? Apprendre le français, par exemple, c’est courir le risque de ne plus parler sa langue. Aujourd’hui, les enfants vont à l’école de plus en plus jeune. Dans L’Aventure ambiguë, Samba Diallo n’y est allé que vers 9 ou 10 ans et il avait auparavant reçu une éducation de sa communauté et de ses parents. Aujourd’hui, en milieu urbain, la cellule familiale a éclaté. On peut se demander si ce que les nouvelles générations apprennent vaut ce qu’elles vont oublier.

Quelles sont selon vous les principales aspirations des jeunes ?

Les questions liées à la consommation occupent la priorité dans l’esprit des gens. C’est un problème que les élites politiques doivent prendre en compte. La jeunesse africaine n’est plus enfermée dans ses frontières. Elle a du coup des besoins auxquels il faut répondre. Deux sortes d’obstacles s’y opposent. D’une part, l’inégalité de la règle du jeu entre le Sud et le Nord – ce dernier conditionnant la nature des échanges. D’autre part, le manque d’unité de l’Afrique. Ensemble, les pays africains pourraient renforcer leur poids face au monde et améliorer l’exploitation des ressources dont ils sont dotés. Quand on pense à ce que les compagnies pétrolières ont réussi à imposer à des pays comme le Congo ! L’union aurait permis de s’y opposer.

Vous n’avez pas l’impression qu’actuellement, le repli sur soi l’emporte ?

J’ai eu, dès les années 1960, le pressentiment qu’il risquait d’apparaître, dans les pays du Sud, des crispations identitaires et religieuses face à la violence et au mépris reçus du Nord. Le rejet de la culture occidentale pouvait déboucher sur ce cri : « Nous ne voulons rien de vous. » Et cela est effectivement apparu dans certains pays d’Afrique.

Que voulez vous dire quand vous parlez de crispations identitaires ?

Le recours à la médecine traditionnelle pour essayer de contrer les ravages du sida, plutôt que de s’en remettre à la médecine moderne est, selon moi, une forme d’intégrisme. Mais ce qui est le plus apparent aujourd’hui, c’est essentiellement l’intégrisme au sein de l’islam et du christianisme. Le personnage du fou qui tue Samba Diallo dans L’Aventure ambiguë est une préfiguration de ce conservatisme. Diallo a pensé qu’il pouvait être musulman et libre penseur. Le fou ne lui a pas permis de différer le moment de sa prière : il l’a poignardé.

Vous craignez la menace intégriste ?

Ce qui prévaut dans la culture africaine, c’est une très grande ouverture. En ce qui concerne l’islam, les premiers musulmans n’ont pas voulu ou pu entrer dans les profondeurs de l’Afrique : ils ont converti les rois et les dirigeants. Très tôt, l’islam a été repris, diffusé, enseigné par les Africains eux-mêmes d’une manière qui tenait compte des réalités locales. C’est un islam orthodoxe et en même temps très ouvert, tolérant, qui explique que nous ayons longtemps été protégés de l’intégrisme. Dans le Coran, il est dit : « Il n’y a pas de contraintes en religion. » Dans sa pratique, le prophète Mohamed a proclamé la liberté de culte à Médine entre juifs, chrétiens et musulmans. Les intégrismes, qui ne sont pas l’apanage du monde musulman, sont nés de problèmes différents. Les crispations identitaires sont une conséquence du rejet du modèle occidental.

L’Occident ne se montre lui-même guère ouvert.

Il n’est pas certain que ceux du Nord comprennent que l’ouverture est la garantie de leur propre prospérité. La colonisation a pris fin formellement, mais les relations de domination se poursuivent. Le Nord est venu prélever les matières premières pour développer son industrie, son commerce. Il a engagé les Africains dans ses guerres, et depuis, il s’est fermé. Mais il n’est pas possible de clore ses frontières et de rester les maîtres du jeu. On ne pourra pas empêcher ce que l’Occident appelle une nouvelle « invasion des barbares ». On voit bien la manière dont la Chine brise les règles imposées par le Nord !

Quelle solution proposez-vous ?

Des barbelés autour de l’espace Schengen ne peuvent pas empêcher l’invasion du Nord. Il va falloir réfléchir avec le Sud ! Et au Sud, il est nécessaire de substituer aux 53 États existants une véritable union. Regardez l’Europe, qui a une monnaie commune, une armée commune, alors que l’Allemagne et la France étaient en guerre, il y a 65 ans…

L’Europe a connu, il y a peu, une guerre dans les Balkans…

Ce sont là des combats d’arrière-garde qui, malgré leur caractère strident, peuvent s’apaiser et disparaître. Les pays se rendent compte qu’il faut aller vers l’intégration. Les grandes puissances d’aujourd’hui, c’est l’Inde et la Chine. Pourquoi nous autres Africains devrions-nous continuer sur le chemin de la division ? Si, par miracle, dès 2011, nous décrétions une forme d’intégration politique, on verrait le regard du monde changer et on nous déroulerait le tapis rouge, comme on le fait pour Hu Jintao !

Croyez-vous à la fin des frontières ?

L’étude des zones transfrontalières a permis des découvertes remarquables. Les échanges entre la Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Gambie, lors des marchés hebdomadaires, ont une valeur financière supérieure aux échanges constatés par les États. Autre exemple : si dans un pays comme le Burkina Faso, on apprend qu’il y a un guérisseur, l’afflux de personnes venant du Sénégal se fait sans tenir compte des frontières. De même si c’est un bon pédiatre…

Lors d’un discours à l’ambassade américaine, à Dakar.

© D.R.

Vous êtes très optimiste !

Optimiste, je le suis par option philosophique, mais aussi parce que j’ai observé la réalité. Nous fêtons les cinquante ans de l’indépendance et beaucoup de choses ont été bien faites malgré tout. Au Sénégal, en 1960, le taux de scolarisation était de 12 %. Vers l’an 2000, ce taux est monté à 65 %. Wade prétend qu’il est aujourd’hui à 90 %. Même chose pour la santé. Quand on se souvient que c’est dans le courant des 50 dernières années qu’il y a eu à la fois l’apartheid et la réconciliation en Afrique du Sud, qu’un homme comme Mandela a su faire entendre la voix des siens qui ployaient sous le joug imposé par une minorité, on peut être optimiste.

Mandela, c’est un modèle ?

J’ai été frappé, en lisant ses deux livres, par le fait qu’il fait toujours référence aux leçons qu’il a tirées de l’éducation reçue de sa tribu. Il rappelle notamment les palabres qui se tenaient chez le régent, les réunions de la communauté xhosa qui visaient à atteindre une forme de consensus. Lorsque l’on voit à quel point cela l’a éclairé, on se dit que la cause n’est pas perdue. Je pense qu’il faut se tourner vers sa culture d’origine, non pour retourner aux sources, mais pour y avoir recours.

Que voulez-vous dire ?

Joseph Ki-Zerbo a montré que l’histoire du continent noir est caractérisée par une triple dépossession. L’Afrique a été dépossédée de l’initiative politique, de son identité et de son espace, découpée en 53 parties distinctes par les envahisseurs du nord. Ki-Zerbo a, par ailleurs, donné une idée du mouvement à suivre : « Le développement, c’est un retour de soi à soi à un niveau supérieur. » Il faut faire interagir le passé et l’avenir, reprendre possession de l’espace africain. Ce qu’on apprend de nouveau ne doit pas nous faire oublier les codes anciens. Certaines de nos valeurs du passé sont néanmoins dépassées et il faut leur substituer de nouvelles versions.

Par exemple ?

Soundiata Keïta a créé un empire doté d’une loi fondamentale où il reprenait nombre de règles héritées de l’empire du Ghana sur la coexistence entre ethnies. Il a transformé en loi d’empire des traditions existantes, comme celle des équivalences patronymiques qui font qu’un Diarra du Mali s’appelle Ndiaye au Sénégal. Il existait une forme de citoyenneté dans l’empire. Il existait même une forme d’habeas corpus. Je pense à la « Charte de Kouroukan Fougan ». Voilà un document important pour le patrimoine de l’humanité. Ce texte de 1236, quasiment inconnu dans le monde et pis, des Africains, propose une manière de gérer les relations au sein de la famille, des clans, des générations, des différentes classes de la société, mais il offre aussi la liberté de circulation, le droit à la protection de l’intégrité physique et morale de l’individu. Pourquoi devrions-nous aller chercher des règles ailleurs, sans recourir à ces fondements ?

Comment peut-on lutter contre cette méconnaissance de la culture africaine que vous dénoncez ?

L’écriture n’est qu’un outil permettant d’accéder au gisement de la culture orale. Elle ne suffit pas pour faire entendre le contenu profond de l’oralité. Les progrès techniques – la radio, la télévision, internet – enrichissent aujourd’hui le nombre d’outils permettant l’expression des cultures noires via les musiciens, les conteurs, les griots. Ces derniers peuvent faire entendre l’esthétique noire de la même manière que les negro-spirituals, le jazz, la soul ont permis de faire entendre la sensibilité musicale noire.

Prenez Le roi lion : c’est un conte essentiellement africain ! C’est pourquoi ces dernières années, je me suis mis en relation avec des écrivains, des cinéastes, des musiciens, des hommes de théâtre pour mettre en spectacle cette étape importante qu’est le surgissement de Soundiata Keïta et la fondation de l’empire du Mali en 1236, qui ouvre le moyen-âge africain. Cette étape essentielle de l’histoire n’est connue que par les griots. Il faut utiliser tous les moyens disponibles pour la faire connaître – et surtout pour dire que la liberté de l’individu a été proclamée par les Africains au début du XIIIe siècle, grâce à la « Charte du Kouroukan Fougan ». Laquelle est aussi importante que la Magna Carta, texte fondateur de la démocratie de type westminsterien. Il ne s’agit pas de contester la monarchie, mais d’y ménager des espaces de liberté. Il ne faut pas s’inspirer seulement de la manière dont les Occidentaux ont réglé le problème de la circulation des biens et des hommes.

Vous avez donc un projet bien précis ?

Pour ce projet de spectacle, de film ou d’opéra, nous avons interpellé les cinq ou six chefs d’État de la région en espérant qu’ils nous donnent les moyens nécessaires. Nous nous sommes répartis les tâches. J’ai été sollicité pour écrire le livret. Malheureusement, les difficultés politiques en Guinée et les agendas des hommes politiques n’ont pas permis d’avancer d’un pas. Moi-même, j’ai beaucoup travaillé et pris des notes pour voir comment ce spectacle devait se monter.

Comment expliquez-vous ce faible intérêt des chefs d’État ?

Les dirigeants actuels sont complètement absorbés par la gestion du quotidien, et ils n’ont pas le temps de déterminer des priorités. Le domaine de la culture reste le parent pauvre de la plupart des gouvernements. Les industries culturelles modernes, comme les grandes chaînes de télévision, peuvent offrir des ressources importantes, mais ce sont des milieux difficiles à aborder. J’en ai parlé avec Youssou N’dour, qui était enthousiasmé par l’idée. Il a eu l’occasion d’en parler avec Mo Ibrahim, qui serait peut-être prêt à financer. Voilà où nous en sommes.

En quelle langue imaginez-vous ce spectacle ?

Sans doute en mandingue avec des sous-titres. Sinon, pour l’essentiel, si je dois écrire le livret, je le ferais en français. Je ne crois pas qu’on y trouvera à redire.

Un livre ne suffirait pas ?

Un griot prestigieux du Mali disait un jour à un journaliste, griot et écrivain, son neveu Massan Makan Diabaté, qui l’interviewait : « Tu as écrit un livre, mais ça ne respire pas, ça ne parle pas ! Mes histoires, je les raconte avec mon corps, mes membres, mes expressions de visage. » Dans un texte d’Amadou Hampaté Bâ, il est dit : « L’écriture, c’est l’ombre de la parole. » Tout comme une photo ne montre jamais que l’extérieur…

Pour vous, l’oralité garde un fort pouvoir ?

Lors d’une rencontre, en 1998, portant sur la façon d’utiliser les radios locales, des griots venus de Gambie, du Sénégal, du Mali et de la Guinée-Bissau se sont retrouvés chaque soir pour comparer les versions qu’ils avaient gardées de certaines histoires, et notamment de l’épopée de Soundiata Keïta. Et ils on constaté qu’à des milliers de kilomètres de distance et après plusieurs siècles, ils avaient conservé une version à peu près identique. J’avais déjà pu constater cela ici même, à Bamako, lors d’un colloque réunissant historiens et griots. La rencontre avait lieu au moment où une mission archéologique travaillait sur le site de l’ancienne capitale de l’empire du Ghana, Koumbisale. Les griots ont décrit la configuration de la ville, la maison du roi, la partie occupée par les militaires, celle où logeaient les religieux. Et cette description a été exactement corroborée par les découvertes archéologiques. Alors on a demandé aux griots : nous avons là la preuve que votre savoir est fiable, mais comment se fait-il que vous ne le partagiez pas ? Ils ont répondu que le savoir donne le pouvoir. Qui sait, peut. Et ils ont dit que ce pouvoir ne pouvait pas être mis entre n’importe quelles mains.

Jusqu’à présent, vous-mêmes avez surtout utilisé l’écrit.

Je ne me perçois pas comme un homme faisant métier d’écrire. Ce n’est pas dans ma tradition, qui est orale… Notre génération, celle des premiers écrivains africains, a réussi à franchir les obstacles que le colonisateur avait placés sur notre chemin pour nous confiner à l’enseignement primaire. Le colon a envoyé certains Africains se former à l’école vétérinaire d’Alfort, car il pensait que c’était bien pour la gestion de l’élevage. Le ministre des Affaires étrangères sénégalais Amadou Karim Gaye, les écrivains Birago Diop et Ousmane Diop sont passés par là… D’autre ont pu échapper au numérus clausus en passant par le séminaire, comme Senghor… Mais cette minorité qui a formé la première génération d’écrivains n’était pas préparée à l’écriture : ils devaient devenir professeurs, vétérinaires, administrateurs. Ils ont maîtrisé la langue pour témoigner. Nombre d’entre nous sommes devenus écrivains accessoirement aux tâches pour lesquelles ils étaient formés.

Comment répondent les jeunes générations quand vous évoquez votre projet ?

Les jeunes générations adhèrent avec enthousiasme. Elles sont désireuses de s’abreuver à ce gisement qu’est la tradition orale. J’ai été confirmé dans cette idée par les rappeurs et les slammeurs que j’ai pu entendre ici, à Bamako. Ils doivent avoir une place importante dans notre spectacle car ils peuvent être bien plus efficaces que nous pour faire passer le message.

Comment réagissez-vous à la crise ivoirienne ?

La crise en Côte d’Ivoire suscite chez moi à la fois déception et satisfaction. La déception résulte d’une nouvelle manifestation de la crise de leadership qui touche les élites politiques africaines modernes. Il est décevant que Laurent Gbagbo, qui appartient au petit nombre des intellectuels arrivés à la tête d’un État, qui fut un militant, un opposant de la première heure au pouvoir personnel d’Houphouët-Boigny, et un partisan de l’unité africaine, n’ait ni évité d’instrumentaliser les appartenances ethniques des électeurs ni su échapper à la tentation de s’accrocher au pouvoir malgré le verdict des urnes.

En félicitant Alassane Ouattara d’avoir été choisi par la majorité du peuple ivoirien, on peut lui souhaiter de garder la tenue et la retenue dont il a fait preuve pendant la campagne et après cette victoire outrageusement contestée par son adversaire. On doit surtout l’adjurer de restituer à son pays le rôle d’acteur pivot de l’intégration économique, financière, culturelle et politique de l’Afrique. Il faut tourner le dos à la « balkanisation » voulue et consacrée par Houphouët, à l’ »ivoirité » et à tout ce qui maintient les divisions héritées de la colonisation.

Les Ivoiriens, comme les Guinéens, sont allés aux urnes dans la discipline et la paix. Ils ont résisté aux démons de l’instrumentalisation, à des fins politiciennes, de leurs appartenances ethniques ou religieuses, et cela, après des décennies pendant lesquelles ils ont été privés de la possibilité d’exprimer leurs choix.

Nicolas Michel